El profesor Martín Marcos nos envía el siguiente artículo de opinión:

¿Es posible sumar desde otra mirada disciplinar a un problema tan complejo y urgente? ¿Un buen espacio público puede inducir comportamientos sociales y hacer más segura una ciudad? Algunos sostienen que reparar rápido las “ventanas rotas” y volver a pensar la calle son la mejor política preventiva.

En 1969 Philip Zimbardo, profesor de la Universidad de Stanford, realizo un experimento en el marco de sus investigaciones sobre psicología social. Estacionó un automóvil sin patente con el capot levantado en una calle del descuidado Bronx de Nueva York; y otro similar en una calle del rico barrio de Palo Alto, California. El automóvil del Bronx fue atacado en menos de diez minutos. Su aparente estado de abandono habilitó el saqueo. El automóvil de Palo Alto no fue tocado por más de una semana. Luego Zimbardo dio un paso más, rompió una ventana con un martillo. De inmediato los transeúntes comenzaron a llevarse cosas. En pocas horas, el auto había sido totalmente deteriorado. En ambos casos muchos de los saqueadores no parecían ser gente peligrosa. La experiencia, que derribó más de un prejuicio, habilitó que los profesores de Harvard George Kelling y James Wilson desarrollaran en 1982 la Teoría de las Ventanas Rotas: “Si una ventana rota se deja sin reparar, la gente sacará la conclusión que a nadie le importa y que el lugar no tiene quien lo cuide. Pronto se romperán más ventanas, y la sensación de descontrol se contagiará del edificio a la calle, enviando la señal de que todo vale y que allí no hay autoridad”.

A raíz de ello Kelling fue contratado –mucho antes de Rudolph Giuliani y sus controvertidas políticas de “tolerancia cero”– como asesor del subte de Nueva York, donde reinaban la inseguridad y el delito. Su primer desafío fue convencer al progresista alcalde de la ciudad, el demócrata Ed Koch, que la solución no era poner más policía y hacer más arrestos, como la mayoría reclamaba, sino limpiar e impedir sistemáticamente los graffitis en los vagones, hacer que todo el mundo pague su boleto, y erradicar el vagabundeo en el subte. Pese a la lluvia de críticas, la transformación del Metro de Nueva York comenzó mediante símbolos y detalles concretos, pero muy visibles, que restablecían el orden y la autoridad. Hasta el afamado diseñador Massimo Vignelli, autor de la señalización, resolvió invertir los colores de sus carteles a tipografía blanca sobre fondo negro para desalentar a los graffiteros. Hoy es un modelo de espacio público seguro y eficiente; y un emblema que los neoyorquinos no están dispuestos a volver a poner en riesgo.

La idea es sencilla pero poderosa: Las malas costumbres se contagian rápido; pero las buenas, con esfuerzo y continuidad, pueden desplazarlas. ¿Cuantas cosas a nuestro alrededor están en estado crítico por nuestra indiferencia ante el primer síntoma de que algo no estaba bien? ¿Cuántas ventanas rotas vemos por día? Se trata de marcar los límites y evidenciar malas prácticas y hábitos con estrategias situacionales y preventivas que involucren tanto a las autoridades como a la comunidad en una resolución participativa de los problemas. Pero también reivindicar el rol del Estado en la regulación y control de un ámbito donde siempre debe privilegiarse el interés general por sobre cualquier apropiación particular –pequeña o grande- por mas justificada que sea. A diferencia de lo que muchos sostienen desde una errónea perspectiva libertaria, la convivencia democrática en el espacio público exige restringir la libertad individual para maximizar su buen uso y el disfrute colectivo.

Algunas de las ciudades más exitosas en esta materia han salido de sus espirales de deterioro conjugado la planificación proactiva con alta calidad de diseño, materiales y construcción; sumado a la instalación de una cultura de la higiene urbana y el mantenimiento constante; o como le gusta decir al ex-alcalde de Curitiba, Jaime Lerner: “Obsesión por la acupuntura urbana”.

Una de las primeras en señalar estas cuestiones fue Jane Jacobs, famosa y polémica militante por los derechos civiles en Nueva York. Inicialmente ridiculizada por los tecnócratas del urbanismo moderno, hoy es reivindicada y citada hasta por el propio presidente Obama. En su libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” (1962) va a rescatar las ricas preexistencias de la ciudad multifuncional, compacta y densa donde la calle, el barrio y la comunidad son vitales en la cultura urbana. “Mantener la seguridad de la ciudad es tarea principal de las calles y las veredas”. Para ella una calle segura es la que propone una clara delimitación entre el espacio público y el privado, con gente y movimiento constantes, manzanas no muy grandes que generen numerosas esquinas y cruces de calles; donde los edificios miren hacia la acera para que muchos ojos la custodien.

Como plantea la ONU: “El futuro de la humanidad y del planeta depende de tener mejores ciudades”. Sabemos que replegarnos al espacio privado, o huir al insustentable urbanismo difuso de las periferias no es solución y agrava el problema. Nuestra “calidad de vida” no puede depender de ghettos custodiados por murallas, alarmas y ejércitos privados. Por eso reducir la inseguridad y los niveles de temor es tan prioritario como hacerlas más eficientes, integradas y creativas. Debemos volver a mirar el espacio público como el corazón de la vida moderna; su diseño, su uso, su gestión y nuevas funciones. Invertir nuestra habitual lógica proyectual y definir los sólidos solo a partir de una clara toma de partido sobre que vacíos queremos. Desde allí repensar la calle, la plaza, el parque; el arbolado y el paisaje urbano, aquello que nos permite construir identidad y experimentar el encuentro, el intercambio y la diferencia. “Un sitio se hace lugar solo cuando nos apropiamos culturalmente de él”, diría Heidegger.

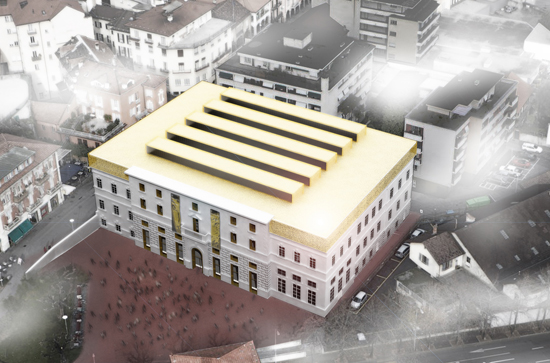

Recientes investigaciones demuestran que estas correspondencias entre diseño urbano, comunidad y espacio público son complementos ideales para la implementación de una política de seguridad consistente. Bill Hillier, Profesor de la Universidad de Londres, desde su Laboratorio de Sintaxis Espacial investiga y mapea los flujos entre delito, lugares y población. Millones de datos relevados y años de análisis le han permitido concluir, igual que Jacobs, que la ciudad compacta y densa es más segura que los barrios residenciales de baja densidad. Las zonas especializadas o mono-funcionales con poca presencia de viviendas -que pierden vitalidad y peatones a cierta hora- tampoco son recomendables. La calle vuelve a ser clave y recomienda anchos acotados -no sobredimensionarla- y tejido compacto mediante edificios que conformen una grilla con buena densidad poblacional. Las torres exentas con rejas o paredones hacia la calle y los shoppings endogámicos que se aíslan del espacio público, no ayudan. Lo ideal: Manzanas con comercios en planta baja y edificios de departamentos en los pisos superiores, conformando calles y barrios animados y heterogéneos que mezclen distintos tipos de gente y actividades; desde educativas, culturales, e institucionales, hasta comerciales, turísticas y productivas ambientalmente compatibles.

La problemática de la seguridad debe ser parte de la normativa urbanística y de los retos iniciales del proyecto, la arquitectura y la obra pública. Las angustias e imposibilidades actuales nos desafían a exigir e innovar desde otras lógicas, con mayor participación y menos especulación. Tal vez desterrar lo que Luis Fernández Galiano denomina “arquitectura urbicida” -aquella que responde más al ego y/o a una oportunidad de negocio que a hacer mejor ciudad- sea un buen comienzo.

Martín Marcos. Arquitecto y urbanista. Profesor Titular de la Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo, Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).